8月9日下午,河北省图书馆守正书房内热闹非凡,一场聚焦河北梆子旦角艺术的“戏曲研习堂”在众人的满心期待中精彩启幕。国家二级演员赵月娟老师,以一段真挚又饱含热情的自我介绍,为这场研习堂拉开了引人入胜的序幕。

开场之际,赵月娟老师未多言语,先是清唱了一段《大登殿》选段。那嗓音时而高亢如裂帛,带着穿透人心的力量;时而婉转似流泉,裹挟着细腻的情思,一开口便让全场瞬间安静下来。观众们或侧耳倾听,或微微颔首,仿佛被这极具感染力的唱腔牵引着,一步步踏入河北梆子旦角那绚烂多姿、韵味十足的艺术世界。

随着话题的逐步深入,赵月娟老师自然而然地讲到了河北人与河北梆子之间那份难以割舍的深刻渊源。燕赵慷慨,多悲歌之势。她解释道,正是这样的文化土壤,造就了河北梆子高亢激昂的曲调和擅演悲剧的特点;而河北人的性格,也像极了这梆子的曲调——那份豪爽与直率,恰似唱腔中最昂扬的部分,充满着蓬勃的力量与豪迈的情怀;而藏在心底的细腻与柔情,又如同曲调里婉转低回的段落,带着不轻易显露的深情与动人。

在讲解环节,赵月娟老师充分发挥自己的专业素养,将旦角知识讲解得生动易懂、妙趣横生。她重点解析了穆桂英挂帅的角色特质,引导大家仔细观察:头面上绒球后面的三个叉,是元帅专戴的盔帽,名为帅盔。聊到穆桂英这一角色时,她讲到穆桂英不能简单归为青衣,她既能在帐中运筹帷幄,又能在沙场披甲征战,是货真价实的武将,因此被尊称为“帅旦”。这里的“帅”不仅指元帅身份,更凸显她身上那股压倒一切的气势。

讲解完角色,赵月娟老师取出带来的水袖服装,亲自披在身上,边演示边详细解释水袖的运用之道。她轻轻抖开水袖,手腕一转,水袖便如蝴蝶般轻盈翻飞。“水袖是心情的外化,”用水袖轻遮脸颊,眼波流转间,便演出了少女的娇羞;猛地将水袖向后一甩,神情一凛,又透出对厌烦之事的决绝;再将水袖耍得团团转,脚步轻快一旋,满是喜不自胜的模样。她进一步解释:“电视剧能靠镜头拉近,一个眼神就能传递难过;但戏曲舞台离观众远,必须靠这些夸张的动作把情绪‘喊’出来,让最后一排的观众都能感受到。”演示时,后台练习水袖的旧照、与同行探讨动作细节的画面在屏幕上闪过,让观众更直观地体会到旦角技艺背后的反复打磨与付出。

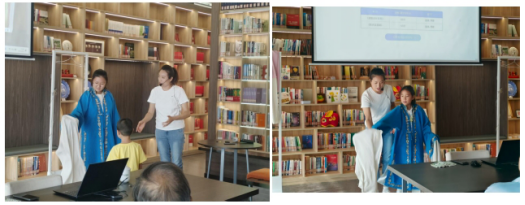

互动环节无疑是整场活动的一大亮点,瞬间点燃了现场的热情。小朋友们一个个举着小手,争先恐后地涌上舞台,想要试穿水袖。孩子们学得有模有样,虽然动作还有些稚嫩,却透着一股认真劲儿。当他们成功甩出漂亮的水袖花时,台下立刻响起阵阵掌声。赵月娟老师笑着为孩子们竖起大拇指,并趁机讲起《白蛇传》的经典桥段:“你们看,戏曲多神奇,两个人在台上,靠几个身段、几句唱词,就能让观众觉得他们正坐在船上,随着水波摇晃——这就是戏曲‘以简驭繁’的高深之处。”

活动接近尾声时,交流氛围愈发热烈而融洽。赵月娟老师望着意犹未尽的观众,深有感触地说:“戏曲就像中国人的DNA,藏在我们的文化基因里,或许年轻时不觉得,可到了一定年龄,总会被它吸引,因为这里面有我们骨子里认同的情感与审美。”一位中年观众感慨道:“以前只觉得旦角好看,今天才知道每个动作、每身行头都有讲究,真是长见识了!”几位年轻家长则围着老师询问孩子学戏的途径,眼中满是期待。

这场短暂的研习堂,不仅让观众深刻领略了河北梆子旦角“绚烂灵动”的独特艺术魅力,更像一颗饱满的种子,带着河北梆子的芬芳与赵月娟老师的热忱,悄然落在了在场每一位观众的心中。相信在未来的日子里,它会慢慢生根发芽,让更多人爱上这门承载着燕赵风骨的传统艺术。

|